Vent fort

de Jon Fosse, mis en scène par Gabriel Dufay

Boulevard du précipice

Jon Fosse revient au théâtre après dix ans de silence, et ce retour a la densité d’un murmure. Vent fort – poème scénique plus que pièce – s’ouvre au quatorzième étage d’un non-lieu : un homme rentre chez lui, une femme y vit déjà, un jeune homme occupe l’espace. Triangle flou, huis clos suspendu, vertige vertical. Rien n’est vraiment clair : qui rêve, qui se souvient, qui meurt ? Le vent souffle, dehors et dedans, et tout se délite. Fosse, familier de nos scènes grâce à Régy et Chéreau, poursuit sa métaphysique du peu : un théâtre de la présence fissurée, où le temps se replie sur lui-même jusqu’à ne plus tenir que dans une expiration.

La langue, scandée, ressassée, est d’abord musique. Fosse compose comme Aperghis : par boucles, refrains, retours obstinés, jusqu’à faire vibrer le mot vide de son sens premier. Dufay épouse ce flux verbal avec une précision clinique. Les accents des acteurs deviennent matière poétique : ce n’est plus la langue qui s’impose aux voix, ce sont les voix qui sculptent la langue. Ce grain d’étrangeté, cette inflexion presque accidentelle, donne à la parole une profondeur physique, comme si le texte respirait par leurs corps.

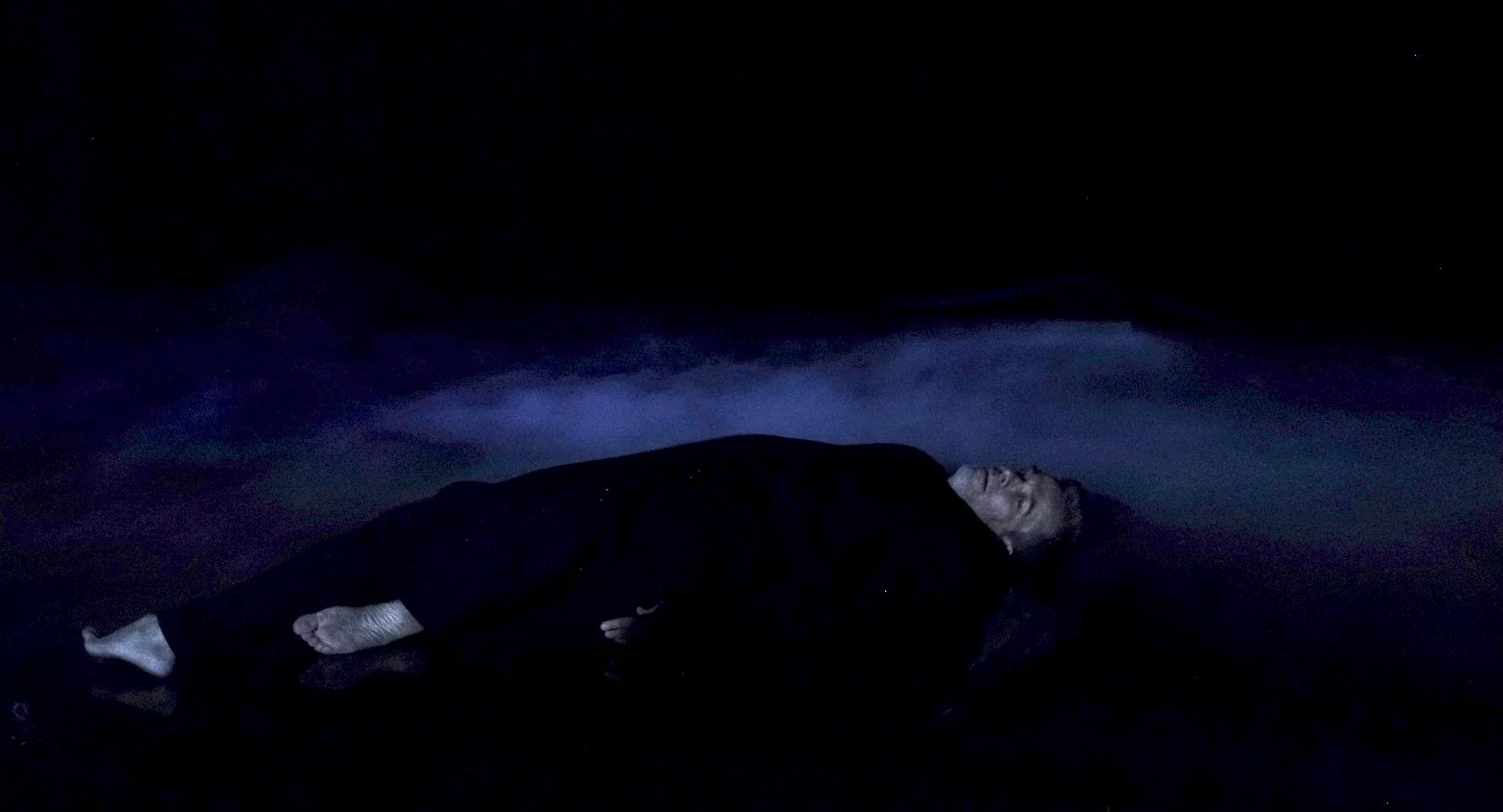

Le plateau s’étire en une géométrie froide : un appartement abstrait, suspendu dans le vide, baigné de gris et de fumée. On songe à All of Us Strangers d’Andrew Haigh : même sensation de bulle urbaine où les fantômes côtoient les vivants, où la mémoire devient décor. Dans ce lieu clinique, la mise en scène ose la chair. Les comédiens se frôlent, s’embrassent, se dénudent : suivant les conseils de Kaori Ito et Corinne Barbara, les gestes se font ni abstraits ni réalistes, mais figuratifs, charnels, presque maladroits, comme si les corps tentaient de dire ce que la langue, engluée, ne parvient plus à formuler. Cette physicalité empêche le texte de se dissoudre dans la pure poésie : elle lui rend sa pesanteur humaine.

Les vidéos – crépusculaires, granuleuses, en noir et blanc – et la fumée rase au sol ouvrent les portes du rêve. Tout s’y brouille, tout s’y répond. L’image devient un palimpseste du texte, une mémoire qui flotte. Seul accroc : la musique. Madonna, Radiohead – revisités, certes, mais trop signifiants, trop littéraux. Leurs paroles surlignent là où le silence suffisait. L’effet est étrange : ces tubes fatigués, qu’on croit connaître, projettent sur la pièce un voile suranné, comme si Fosse avait vieilli plus que nous. Mais le soupçon inverse n’est-il pas plus juste ? Peut-être sommes-nous, nous, devenus incapables de goûter cette lenteur, cette langue de ressassement et d’attente. Le monde va trop vite, nos cerveaux scrollent, nos attentions sont trouées. Fosse demande du temps, et c’est précisément ce que nous n’avons plus.

De là vient sans doute ce sentiment de décalage. Le couple qu’il met en scène appartient à un avant : avant #MeToo, avant l’économie saturée du désir. L’adultère, le suicide, l’ennui, le crime passionnel : tout cela sonne daté, mais d’une datation paradoxale. Ce n’est pas la pièce qui a vieilli, c’est notre rapport au tragique qui s’est émoussé. Dufay, lui, ne cherche pas à la moderniser ; il la confronte à notre fatigue contemporaine, à notre incapacité de contempler. Sa mise en scène a la rigueur d’un rituel : elle réinstalle la poésie comme condition d’écoute, l’introspection comme résistance. C’est un geste politique discret mais tenace : réapprendre à voir.

Vent fort n’est pas sans maladresses — une esthétique parfois trop illustrée, un onirisme convenu, une émotion tenue à distance —, mais il creuse un sillon rare dans le théâtre d’aujourd’hui. Il rappelle que la lenteur n’est pas un défaut, que la contemplation n’est pas une fuite. Fosse, par Dufay, nous impose une forme de pause existentielle : un moment où l’on cesse de tout comprendre pour enfin entendre. Le vent souffle, le monde continue, mais l’art, un instant, fait silence.