La luz de un lago

El Conde de Torrefiel / Tanya Beyeler et Pablo Gisbert

anatomie d'un presque spectacle

Il y a une hésitation d’emblée, une oscillation tenace entre deux hypothèses contradictoires. Faut-il considérer La luz de un lago comme un geste radical, poétique, parfaitement assumé, ou l’abandonner au rang des propositions mineures qui s’évaporent aussitôt vues puis oubliées, comme un souffle tiède dans le paysage surchargé du théâtre d’aujourd’hui ? Le propos annoncé, lui, avait de quoi séduire. On nous promettait une pièce sur l’amour, un puzzle narratif montage en matriochka emboîté à la manière des Heures de Michael Cunningham, ce roman splendide qui avait su faire circuler une même vibration émotionnelle à travers plusieurs vies, plusieurs temporalités. Aucune raison de se méfier, donc.

Et puis, cadeau supplémentaire, on nous installe sur la scène de l’Odéon. Le genre d’invitation qui suffit généralement à électrifier un spectateur. Fouler un plateau mythique n’est pas un luxe qu’on nous accorde souvent. Banco.

Mais c’est précisément là que l’affaire se complique, et que l’on comprend que la magie annoncée ne prendra pas exactement la forme espérée. Car nous n’assistons pas tant à un spectacle qu’à la projection d’un film dont la scène serait le simple écrin. Quelques machinistes traversent mollement l’espace, lunettes noires vissées sur le nez, cigarette mimée au coin des lèvres, pas vraiment assurés. Ils déplacent des écrans, puis peignent avec une méticulosité presque punitive une palissade, au rouleau, sans rythme, sans dramaturgie, comme s’ils voulaient épuiser notre patience. Un dispositif Beckett sans tension.

Quant aux écrans eux-mêmes, ils ne jouent qu’à moitié leur rôle. Quelques images pixelisées, des effets delay à peine sortis de la suite Adobe, une typographie commune, sans âme, sans grâce, sans choix véritable, juste centrée. On est très loin des expérimentations dont peuvent être capables aujourd’hui certains VJ. En fait, il s’agit d’un spectacle à lire, car on y lit plus qu’on ne voit. Un travail qui peut faire penser, en moins abouti, au Vrai spectacle de Joris Lacoste qui nous hypnotisait et nous amenait à rêver un spectacle par suggestion. Mais ici le style est pauvre. Il n’y en a pas à vrai dire. Tout sonne plat, sans relief. La langue ne semble pas un enjeu alors que c’est l’une des seules choses qui nous reste. Un minimalisme ? Pas celui de Duras en tout cas, chez qui l’aridité est un chant.

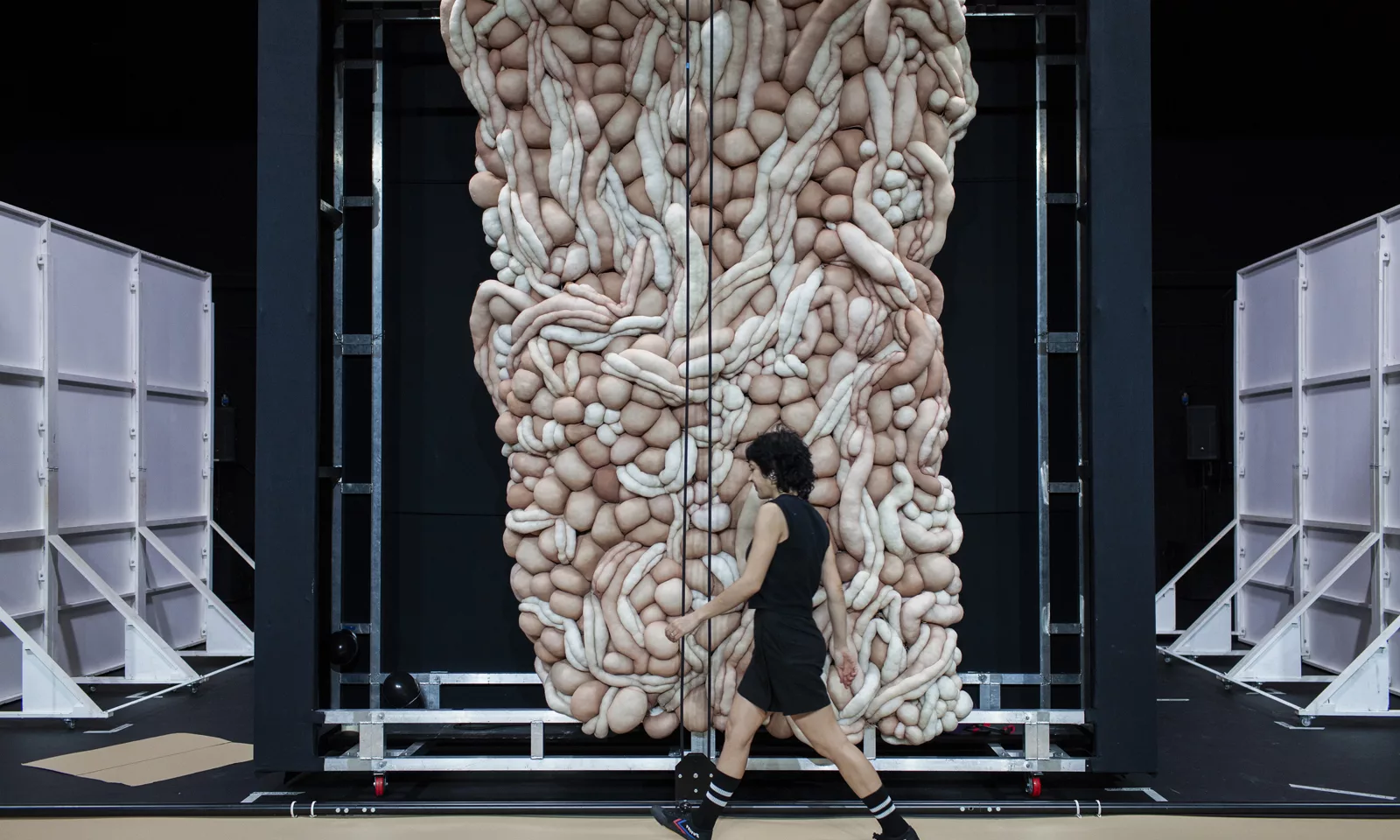

Les idées n’aident pas davantage. Certaines définitions empruntées à la musique électronique paraissent approximatives, presque datées. On parle de jungle, puis on décrit la techno. On évoque la nécessité d’entremêler sexe et mort pour faire œuvre mais nous sommes en 1995, à l’heure où le sida connectait tragiquement ces deux forces depuis plus d’une décennie. Les références affluent, mais comme des vestiges : Massive Attack, Air pour Virgin Suicides, un mur organique à la Cronenberg, l’esthétique VHS recyclée. Des figures gays ou trans traversent certains récits, mais leur présence semble parfois relever d’un geste décoratif, une case queer à remplir pour donner le change.

La fin, elle, bascule dans l’anticipation. On imagine un futur où les spectacles seraient écrits par des IA en 2036, mais interprétés par des corps humains qui résisteraient encore un peu au règne de l’écran total. On devrait sourire, peut-être même frémir, mais l’ironie involontaire veut que tout le long du spectacle on se demande déjà si un algorithme n’a pas tenu la plume. L’image pourtant est réussie, celle d’un commando d’artistes insurgés dénonçant le culte du WOW, ce théâtre vide à effets faciles « éjaculateur précoce » devant lequel on s’écrie immanquablement WOW. Le commando jète de la merde sur le public, du moins c’est ce que l’on nous dit. Les machinistes ne projettent en réalité que des pelletées de terre sur un panneau métallique. Pas d’odeur, pas de scandale. Le simulacre parfait. Mais alors une question nous vrille l’esprit : le spectacle ne reproduit-il pas, en plus pauvre, ce qu’il prétend condamner ? L’effet choc, l’effet slogan, le geste-gadget ? Impossible de ne pas penser à Castellucci, avec qui Tanya Beyeler a travaillé, et à Sur le concept du visage de Dieu, où la matière fécale était autrement pensée, autrement maîtrisée, évocatrice d’un sens.

Jusque-là, donc, une soirée en clair-obscur, flottante, indécise. Et pourtant.

C’est exactement dans cette hésitation que réside la force paradoxale de La luz de un lago. Car ce flottement, cette déception presque méthodique, cette pauvreté de moyens qui frôle l’ascèse, tout cela finit par produire une étrangeté précieuse. Le spectacle fonctionne comme un miroir qui renvoie au spectateur sa propre frustration, ses attentes saturées par des décennies d’imagerie virtuose, sa dépendance au spectaculaire, son besoin d’être secoué.

La pièce ne réussit pas toujours ce qu’elle tente mais elle tente quelque chose de rarissime : un théâtre qui n’offre rien pour mieux interroger ce que nous exigeons du théâtre. Un théâtre qui s’effondre pour mieux montrer nos ruines. Et au fond, même ses maladresses, même ses platitudes deviennent des indices, des traces d’un geste qui veut défaire l’idée même d’attente, d’adhésion, de plaisir.

C’est peut-être pour cela qu’il faudrait aller voir La luz de un lago. Non pour ce qu’elle réussit, mais pour ce qu’elle rate avec panache. Parce qu’elle rappelle que le spectacle vivant n’est jamais là où on l’attend, et que les œuvres qui déçoivent sont parfois celles qui travaillent le plus longtemps, comme un caillou oublié dans la chaussure qui finit par révéler la marche.