Superstructure

de Sonia Chiambretto, mis en scène par Hubert Colas

la mémoire en contre-champ

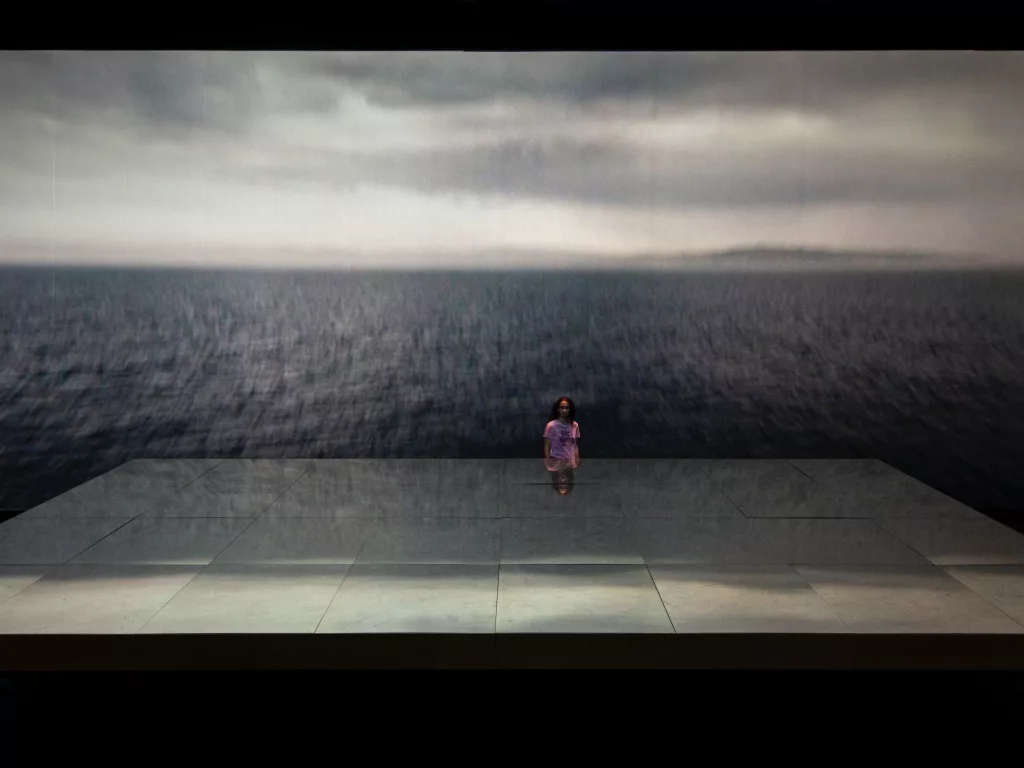

Superstructure s’ouvre sur une image hypnotique. Une mer lente, presque clinique, se propage sur un écran monumental, et son miroitement glisse sur une estrade translucide comme un écho d’installation muséale. Avant même que quiconque ne parle, Hubert Colas installe un climat d’art contemporain : dispositif sculptural, rituel contemplatif, une sorte de liturgie froide où le spectateur est convié à entrer en douceur dans un territoire instable.

Puis les acteurs surgissent. On croit voir débouler un western conquête du far west, silhouettes tendues, énergie conquérante, comme si l’histoire algérienne allait être rouverte du point de vue frontal de ceux qui débarquent, les colons. Au loin, Alger s’approche, reflet inquiétant de Marseille, ville matricielle de Colas. La parole commence. Elle n’est pas théâtrale au sens traditionnel : Chiambretto écrit sec, plat, en blocs documentaires, sans scène à jouer, sans psychologie. Colas s’y accroche et construit un chœur abrupt, frontal, où les acteurs parlent plus qu’ils ne jouent, comme porteurs de voix collectives. Un choeur de tragédie antique qui toujours nous fait face. Le quatrième mur n’existe plus, mais ce n’est pas pour nous happer : c’est pour maintenir un léger vertige documentaire. On navigue d’un fragment à l’autre, on tente de relier les strates, mais l’ensemble se dérobe, hermétique par endroits, presque pudique. Comme si Colas avançait avec une prudence extrême face à l’histoire algérienne, déléguant la légitimité aux corps racisés en scène qui parfois s’exprime en arabe sans surtitre, tout en gardant la main sur la forme.

Cette retenue devient brutalement visible quand surgit La Bataille d’Alger. Les plans granuleux, la tension des visages, la densité du réel mettent en trouble ce qui, sur scène, paraît plus abstrait. Le film en noir et blanc, pourtant daté, semble plus vivant. Colas, lui, reste sur un fil entre mémoire et dispositif, effaçant presque volontairement toute incarnation pour laisser place à un flux d’énoncés. Geste frustrant, parfois. Mais peut-être nécessaire.

Car c’est justement dans cette friction que Superstructure gagne en épaisseur. Cette distance, cette difficulté à faire tenir ensemble les temporalités, cette parole qui glisse plutôt qu’elle ne s’enracine, tout cela finit par produire une étrange justesse. Le spectacle refuse le spectaculaire, refuse l’empathie automatique, refuse le confort du récit. Il travaille la mémoire par soustraction, par déséquilibre. Et ce qui pouvait passer pour de la timidité devient un parti pris : laisser les fantômes parler à leur vitesse.

C’est là que l’intelligence de Colas se révèle. Sous l’hermétisme apparent, tout se lie : la mer comme tombeau et passage, le plateau incliné comme archive instable, les voix comme fragments d’un peuple morcelé. Superstructure ne cherche pas à plaire, ni à démontrer. Il nomme. Il laisse flotter. Il rouvre des blessures que d’autres préfèrent enterrer.

Et c’est précisément pour cela qu’il faut le voir. Parce qu’il ne délivre pas, parce qu’il résiste à la lisibilité immédiate, parce qu’il refuse la tentation du film plus fort que le réel. Ce spectacle, imparfait mais nécessaire, rappelle qu’il existe encore des œuvres qui ne cherchent pas à séduire, mais à rendre l’Histoire à son opacité, à son poids, à sa mer toujours recommencée.